Isu ketahanan pangan dan pengelolaan limbah kini menjadi perhatian global yang semakin mendesak. Dunia menghadapi tantangan besar akibat pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan penurunan kualitas lingkungan yang secara langsung memengaruhi ketersediaan serta keberlanjutan sumber pangan. Di tengah krisis tersebut, muncul kesadaran baru bahwa ketahanan pangan tidak dapat bergantung sepenuhnya pada sistem industri berskala besar, melainkan perlu dibangun dari akar lokal yang kuat.

Di Indonesia, sistem pangan lokal sebenarnya menyimpan potensi besar untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat. Namun, potensi itu belum sepenuhnya diakui dan dimanfaatkan secara optimal. Banyak pengetahuan tradisional tentang cara bertani, mengolah, dan mendistribusikan pangan yang mulai terpinggirkan oleh arus modernisasi dan pola konsumsi instan. Padahal, di balik tradisi lokal yang sering dianggap “kuno” tersimpan nilai-nilai ekologis, sosial, dan spiritual yang justru relevan dengan tantangan zaman kini.

Pembuka Webinar PUPA #4

(Credit Foto: Humanis – Paguyuban Pangan/UF Indonesia/Seni Tani/2025)

Kesadaran inilah yang menjadi latar belakang webinar bertajuk “Pangan Lokal sebagai Warisan yang Hidup: Mengenal Kembali Bibit Pusaka dari Slow Food Bali” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Paguyuban Pangan (PUPA) pada 19 Oktober 2025. Dalam webinar ini, Sayu Komang, praktisi permakultur sekaligus penggerak Slow Food Bali, berbagi pengalaman tentang bagaimana benih dan pangan lokal menjadi medium spiritual serta bentuk perlawanan kultural terhadap homogenisasi rasa yang dibawa arus globalisasi.

Materi Pangan Lokal Sebagai Warisan yang Hidup oleh Sayu Komang

Materi Pangan Lokal Sebagai Warisan yang Hidup oleh Sayu Komang

(Credit Foto: Humanis – Paguyuban Pangan/UF Indonesia/Seni Tani/2025)

Benih sebagai Jiwa dan Warisan

Sayu Komang membuka paparannya dengan sebuah pernyataan yang sarat makna: tanah memiliki jiwa, dan melalui benih, manusia menjaga hubungan spiritual dengan bumi. Ia menekankan bahwa bibit pusaka atau benih yang diwariskan lintas generasi bukan sekadar alat produksi, melainkan simbol kehidupan dan kedaulatan. Bibit pusaka merujuk pada varietas benih yang dipelihara oleh komunitas selama puluhan hingga ratusan tahun, ditanam kembali dari musim ke musim melalui praktik seleksi tradisional yang menjaga kemurnian, keragaman genetik, serta kecocokannya dengan ekologi setempat. Benih jenis ini biasanya bebas paten, dapat direproduksi tanpa batas, dan menjadi fondasi kedaulatan benih karena keberlanjutannya tidak bergantung pada industri benih komersial. Dalam setiap benih tersimpan sejarah adaptasi terhadap lingkungan, nilai budaya, dan pengetahuan lokal yang menjadikan masyarakat mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

Gerakan Slow Food pertama kali lahir di Italia pada tahun 1986 sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya makanan cepat saji dan penyeragaman selera global. Kini, gerakan tersebut telah berkembang ke lebih dari 160 negara dengan tiga prinsip utama: Good, Clean, dan Fair. Prinsip Good menekankan bahwa makanan harus bergizi dan berkualitas, Clean mengacu pada produksi yang ramah lingkungan, sementara Fair menegaskan pentingnya keadilan bagi petani, produsen, dan konsumen.

Menolak Lupa dan Melawan Gastro-Kolonialisme

Sebagai daerah wisata, Bali menghadapi tantangan unik dalam menjaga identitas pangan lokal. Sayu mengungkapkan bagaimana arus pariwisata membawa serta selera dan budaya rasa dari luar yang perlahan menggeser tradisi kuliner setempat. Ia mencontohkan fenomena ketika tanaman kelor yang ditanam masyarakat diolah menjadi green jungle soup bergaya Barat. Bahan bakunya memang lokal, tetapi rasa dan bentuk penyajiannya tidak lagi mencerminkan budaya Bali.

Bagi komunitas Slow Food Bali, perlawanan terhadap apa yang mereka sebut “gastro-kolonialisme” tidak dilakukan dengan konfrontasi, melainkan melalui pendidikan dan kesadaran budaya. Istilah gastro-kolonialisme merujuk pada proses dominasi budaya melalui makanan, ketika selera, teknik masak, dan komoditas pangan yang berasal dari kekuatan ekonomi atau budaya global menggeser praktik kuliner lokal, mengubah pola konsumsi, dan secara perlahan melemahkan pengetahuan serta identitas gastronomi setempat. Dalam konteks pariwisata dan industri kuliner, dominasi ini sering tampak melalui komersialisasi rasa-rasa asing yang dianggap lebih modern atau bernilai jual tinggi, sementara bahan pangan dan resep tradisional terpinggirkan.

Menanggapi hal tersebut, komunitas Slow Food Bali menghidupkan kembali resep-resep tradisional, mengajak masyarakat untuk memasak dengan rasa lokal, dan memperkenalkan filosofi pangan Bali kepada generasi muda. Edukasi juga diberikan kepada wisatawan serta pelaku industri kuliner agar memahami bahwa pangan lokal bukan sekadar komoditas eksotis, melainkan warisan hidup yang memuat nilai sosial, ekologis, dan spiritual.

Slow Food Bali: Dari Benih ke Gerakan Komunitas

Komunitas Slow Food Bali bekerja bersama petani, perempuan, dan keluarga desa untuk memperkuat kedaulatan pangan masyarakat. Mereka tidak hanya menanam tanaman pangan untuk konsumsi harian, tetapi juga melestarikan tanaman yang digunakan dalam upacara adat seperti bunga, rempah, dan umbi-umbian yang memiliki nilai spiritual tinggi. Sayu meyakini bahwa menanam bibit pusaka sama artinya dengan menanam kebebasan, sebab petani akan terus menanam apabila mereka berdaulat atas lahan, benih, dan hasil panen yang mereka miliki.

Kegiatan komunitas ini sederhana namun bermakna, seperti pertukaran benih mingguan, kegiatan foraging dan demonstrasi memasak tradisional bersama anak muda dan juru masak lokal, serta pembuatan seed bomb yang dilempar ke lahan kosong agar tanaman lokal tumbuh kembali. Para anggota tidak diwajibkan membawa benih, namun mereka harus menanam dan mengembalikan sebagian hasilnya untuk dijadikan sumber benih baru. Prinsip keberlanjutan inilah yang menjaga siklus kehidupan tetap berjalan.

Pangan Lokal sebagai Bagian Ekologi Sosial

Sayu menegaskan bahwa melestarikan pangan lokal berarti menjaga keseluruhan ekosistem sosial dan ekologis yang menyertainya. Di Bali, prinsip-prinsip ini diterjemahkan melalui filosofi lokal Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam naskah kuno Bali seperti Mucaruban, ajaran tentang keseimbangan hidup terekam, di mana setiap kegiatan bertani dan memasak adalah bagian dari praktik spiritual. Oleh karena itu, pangan tidak hanya dipahami sebagai hasil bumi, tetapi juga sebagai wujud rasa syukur dan etika ekologis.

Ia menilai bahwa tantangan terhadap pangan lokal kini semakin kompleks, mulai dari masuknya produk impor murah, degradasi lahan, hingga rendahnya kesadaran generasi muda. Karena itu, pendidikan menjadi kunci utama. Menurutnya, warisan terbaik bukanlah harta benda, melainkan benih yang dapat menumbuhkan kehidupan. Pendidikan tentang pangan, katanya, sebaiknya dimulai dari rumah dan sekolah, melalui kebiasaan mengenal bahan pangan lokal dan mengolahnya dengan bangga.

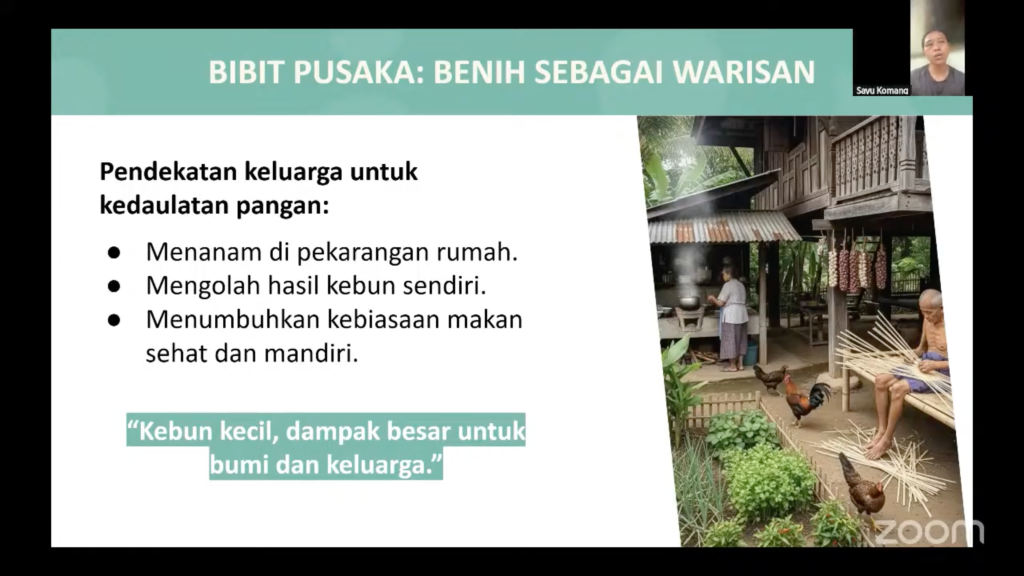

Materi Bibit Pusaka oleh Sayu Komang

(Credit Foto: Humanis – Paguyuban Pangan/UF Indonesia/Seni Tani/2025)

Gerakan Slow Food Bali menunjukkan bahwa perubahan besar bisa berawal dari hal-hal kecil. Mulai dari kebiasaan menanam di pekarangan, mengolah hasil kebun sendiri, hingga menumbuhkan kesadaran untuk menghargai rasa dan keberagaman pangan lokal. “Kebun kecil dapat memberi dampak besar bagi bumi dan keluarga,” ujar Sayu menutup sesi diskusi dengan penuh keyakinan.

Melalui gerakan Slow Food dan pelestarian bibit pusaka, masyarakat diajak untuk kembali terhubung dengan tanah, rasa, dan jati diri. Pangan, bagi Sayu dan komunitasnya, bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan tubuh, melainkan tentang kehidupan, warisan, dan kebersamaan. Webinar ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan pangan sesungguhnya berakar pada kedaulatan budaya. Dalam setiap benih lokal tersimpan kisah tentang hubungan manusia dengan alam, dan dengan menanamnya kembali, manusia sesungguhnya sedang menanam jiwanya di tanah sendiri.**

**Artikel ini dapat tersusun berkat dukungan dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial melalui program Urban Futures.

Tentang Konsorsium Paguyuban Pangan (PUPA)

Konsorsium Paguyuban Pangan (PUPA) yang terdiri dari AKATIGA dan Seni Tani mempunyai fokus yang sama yaitu bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda. Fokusnya termasuk kelompok marginal, dalam upaya produktif di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan hal yang bermanfaat tidak hanya bagi generasi muda itu sendiri tetapi juga bagi komunitas dan masyarakat luas. Tujuan dari Urban Futures adalah untuk mendorong kolaborasi dan advokasi generasi muda untuk penetapan prioritas dalam peningkatan kebijakan pangan inklusif, selaras dengan pembelajaran dan bukti dari penelitian AKATIGA. Sementara itu, program Seni Tani memperkuat relevansi konsep sistem pangan lokal yang kami tawarkan, dengan landasan kuat dalam pengembangan Community Supported Agriculture (CSA) yang menampilkan mekanisme pertanian berkelanjutan.

Tentang Urban Futures (UF)

Urban Futures (UF) adalah program global berdurasi 5 tahun (2023–2027) yang memadukan sistem pangan perkotaan, kesejahteraan orang muda, dan aksi iklim. Program ini dikelola oleh Hivos, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), serta mitra, jejaring, dan pakar lokal. Urban Futures beroperasi di 10 kota di Kolombia (Cali dan Medellín), Ekuador (Manabí dan Quito), Indonesia (Bandung dan Manggarai Barat), Zambia (Chongwe dan Kitwe), dan Zimbabwe (Bulawayo dan Mutare). Kota-kota perantara ini memiliki ukuran yang bervariasi namun memiliki kesamaan, yaitu berkembang dengan pesat, menghubungkan wilayah metropolitan dan pedesaan atau kelompok kota yang berbeda di dalam suatu sistem perkotaan, dan mengelola arus orang, barang, modal, informasi, dan pengetahuan. Masing-masing kota ini memiliki tantangan dan peluang yang berbeda.